Pythonでは、様々な演算子が用意されており、複雑な計算を簡単に記述することができます。このレクチャーでは、使用頻度の高い、計算で使用する演算子を紹介します。

Table of Contents(目次)

加算・減算・乗算・除算・剰余・切り捨て除算・べき乗

Pythonの『加算(足し算)・減算(引き算)・乗算(掛け算)・除算(割り算)・剰余(除算の余り)・切り捨て除算(除算結果を切り捨てて整数を返す)・べき乗』の計算方法を解説します。

(適宜、新しいファイルを作成してコードの挙動を確認してみてください。)

加算・減算・乗算・除算

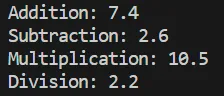

加算・減算・乗算・除算で使用する演算子は、加算(+プラス)・減算(-ハイフン)・乗算(*アスタリスク)・除算(/スラッシュ) になります。値の組み合わせを変えて、計算を試してみてください。("整数同士"・"浮動小数点数同士"・"整数と浮動小数点数"・"正の数と負の数"など。)

result1 = 5 + 2.4 # Addition: 7.4

result2 = 5 - 2.4 # Subtraction: 2.6

result3 = 5 * 2.1 # Multiplication: 10.5

result4 = 5.5 / 2.5 # Division: 2.2

print('Addition:', result1)

print('Subtraction:', result2)

print('Multiplication:', result3)

print('Division:', result4)

"print()"の丸カッコの中で、値をカンマを区切って入力すると、それぞれの値が空白を1つ開けて出力されます。

上記コードの例では、"print('Addition:', result1)"は、"Addition:"という文字と"result1"変数の値が空白を1つ開けて出力されます。

剰余

剰余とは、除算の余りの値のことです。例えば、"5/2"は"2余り1"となります。その場合、剰余は"1"になります。

剰余で使用する演算子は、"%"(パーセント)になります。

result1 = 5 % 1 # 5...0 -> 0

result2 = 5 % 2 # 2...1 -> 1

result3 = 5 % 3 # 1...2 -> 2

result4 = 5 % 4 # 1...1 -> 1

result5 = 5 % 5 # 1...0 -> 0

result6 = 5 % 6 # 0...5 -> 5

print('5 % 1 =', result1)

print('5 % 2 =', result2)

print('5 % 3 =', result3)

print('5 % 4 =', result4)

print('5 % 5 =', result5)

print('5 % 6 =', result6)

切り捨て除算

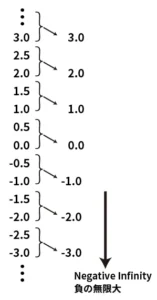

切り捨て除算は、除算の結果が浮動小数点数だった場合に、負の無限大の方向の一番近い整数の値を返します。 例えば、除算の結果が"2.5"の場合、"2"が返されます。負の無限大の方向に丸められる(切り捨てられる)ので、2.5より小さな一番近い整数の値が返されることになります。計算結果がマイナスの値(例えば"-2.5")の場合も、-2.5より小さな一番近い整数の値("-3")が返されます。

(四捨五入ではないので注意してください。また、結果で得られる型については、割る数・割られる数のいずれかが浮動小数点数型だった場合はfloat型、両方とも整数の場合はint型になります。)

切り捨て除算で使用する演算子は、"//"(スラッシュ2本)になります。

result1 = 10 // 4 # 2.5 -> 2

result2 = -10 // 4 # -2.5 -> -3

print('10 // 4 =', result1)

print('-10 // 4 =', result2)

べき乗

べき乗とは、ある数を繰り返し掛ける演算のことです。例えば、"2の3乗"の場合、"2 * 2 * 2"の計算が行われることになります。

べき乗で使用する演算子は、"**"(アスタリスク2個)になります。

result1 = 2 ** 2 # 2 * 2 = 4

result2 = 2 ** 3 # 2 * 2 * 2 = 8

result3 = 3 ** 2 # 3 * 3 = 9

result4 = 3 ** 3 # 3 * 3 * 3 = 27

print('2 ** 2 =', result1)

print('2 ** 3 =', result2)

print('3 ** 2 =', result3)

print('3 ** 3 =', result4)

![sec01 - 整数[int] 浮動小数点数[float]](https://python101.tech/wp-content/uploads/2025/07/eyecatch_134-1-300x169.webp)